双刃配资:杠杆之上与崩盘之下的对话

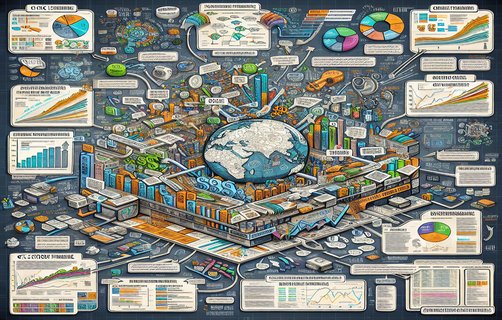

配资这把双刃剑,有时像一杯加了烈酒的咖啡:提神醒脑,也可能让人失去理智。把“配资用途”放在天平两端比较:一端是合理补仓、对冲错配与增强资金效率;另一端则是以高杠杆追逐短期暴利,放大情绪化交易后果。把“投资者行为研究”放在显微镜下观察,会发现过度自信、从众性和短视是配资崩盘的主要心理因子(Brunnermeier & Pedersen, 2009)。

市场过度杠杆化的风险并非理论:杠杆会放大价格波动和流动性缺口,触发强制平仓链条,形成连锁抛售,进而侵蚀市场稳定(IMF, 2018)。监管机构和学者反复强调,透明的风险披露与投资者适当性管理是缓冲器(中国证监会相关规范)。

比较两种治理路径:一是以技术和规则为主的“平台保障措施”,包括分层杠杆、动态追加保证金、资金隔离与第三方托管、实时风险监控;二是以教育与行为干预为主的“投资者能力建设”,涉及风险测评、模拟交易与强制冷静期。前者减轻传染性风险,后者降低个人悲剧发生概率。两者并非二选一,而是互补。

关于“杠杆倍数选择”,经验与监管共识倾向保守:对普通散户建议适度杠杆(例如更接近1–3倍而非极限倍数),并基于风险承受力、头寸规模与市场波动性调整。风险评估过程应包含情景压力测试、流动性考量和强平链条模拟,而不是仅看历史收益。

评论不是结论,而是邀请:配资崩盘既是市场机制的警示,也是制度设计与个人行为的合力反射。若想减少悲剧,需要监管、平台与投资者同时进步。

你会怎样衡量自己的杠杆承受上限?

平台应承担多少信息披露义务?

遇到配资平仓链条,应优先保护哪一方?

相关阅读

评论

Lily88

写得很有层次,尤其同投资者行为结合得到位。杠杆真的要慎用。

财经老王

赞同文章的对比视角。平台保障措施经常被忽视,监管要跟上。

TomTrader

建议再多给几个实际的风险评估方法,比如如何做压力测试。

雨落

最后的互动问题很实际,引人思考。希望能看到更多案例分析。